中国组织工程研究 ›› 2014, Vol. 18 ›› Issue (53): 8666-8671.doi: 10.3969/j.issn.2095-4344.2014.53.026

• 骨与关节临床实践 clinical practice of the bone and joint • 上一篇 下一篇

全脊椎截骨联合阶梯矫形修复僵硬性角状后凸:脊柱-骨盆关系的变化

陆 明,王晓平,马华松,岳春生,陈志明,袁 伟,徐启明,任冬云,麻 巍,赵宋华

- 解放军306医院骨科,北京市 100101

Vertebral column resection osteotomy combined with step correction in treatment of stiff angular kyphosis: spine-pelvis parameters

Lu Ming, Wang Xiao-ping, Ma Hua-song, Yue Chun-sheng, Chen Zhi-ming, Yuan Wei, Xu Qi-ming, Ren Dong-yun, Ma Wei, Zhao Song-hua

- Department of Orthopedics, the 306 Hospital of Chinese PLA, Beijing 100101, China

摘要:

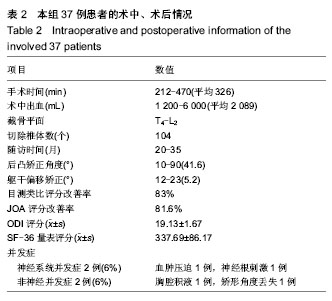

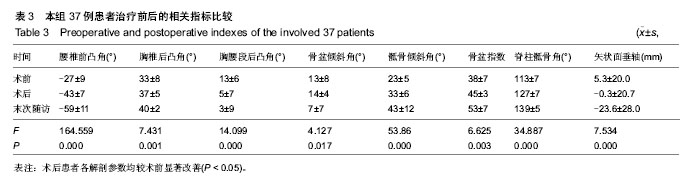

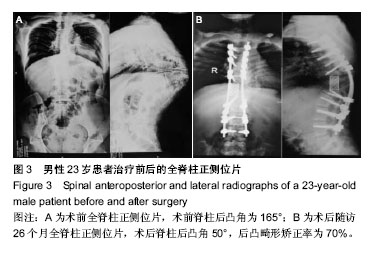

背景:矢状面平衡的评估与矫正是脊柱后凸畸形取得良好修复效果的关键,脊柱-骨盆参数的测量方法是评估脊柱失平衡的有效方法之一。 目的:通过测量后路全脊椎截骨联合阶梯矫形修复僵硬性角状后凸患者的脊柱-骨盆参数,设计手术方案,分析术后腰椎生物力学改变的特点,并评估远期预后。 方法:纳入解放军306医院骨科收治的采用全脊椎切除截骨、双侧钉棒联合梯次紧凑闭合脊髓逐步短缩、矫形内固定修复严重脊柱角状后凸畸形的患者37例。于术前、术后、末次随访时测量患者腰椎前凸角、胸椎后凸角、胸腰段后凸角、骨盆倾斜角、骶骨倾斜角、骨盆指数、脊柱骶骨角及矢状面垂轴。观察患者术前、术后的脊柱后凸角、脊柱矢状位失平衡、躯干侧方偏移率、手术时间、术中失血量、随访时间、后凸矫正角度、躯干偏移矫正情况。 结果与结论:患者平均手术时间326 min(212-470 min),术中出血平均2 089 mL(1 200-6 000 mL),手术共切除104个椎体,截骨平面在T4-L2。术后随访20-35个月,患者术后脊柱后凸角平均41.6°(10°-90°),矫正率为65%;C7铅垂线距S1后上缘距离术后平均5.2 mm(-12至23 mm),矫正率为73%。神经并发症2例次,占6%;非神经并发症2例次,占6%。术后患者各解剖参数均较术前显著改善(P < 0.05)。随访期间所有患者的截骨节段均获得骨性融合,无脊髓损伤并发症出现,无矫形角度丢失。通过对僵硬性角状后凸畸形患者术前、术后的脊柱-骨盆测量参数进行测量,能够得出脊柱-骨盆序列的参数关系以及躯干矢状位平衡状态的参数关系,获得截骨角度的技术参数,实现预手术设计,术中选择合适截骨平面,使修复结果更接近于人体脊柱、腰椎的生物力学特点。

中图分类号:

.jpg)

.jpg)

.jpg)